Изготавливаем печь длительного горения своими руками

Наибольшее распространение получили те печи, которые в качестве горючего используют дрова.

Их условно делят на два главных типа:

- Для повторяющегося функционирования.

- Для долгого горения.

Во 2-м случае, речь идёт обычно о промежутке времени приблизительно от 6 до 10 часов. Заметим, что при использовании печей обыденного типа, применяемое горючее стопроцентно сгорает за пару часиков.

Помещение греется стремительно, а потом происходит настолько же резвое остывание. В прохладную погоду это способно причинить значимые неудобства. Для того, чтоб такового не происходило, необходимо временами загружать топливом.

Такое решение быть может очень неловким. В ночное время для этого придётся провести бессонную ночь либо помещение промёрзнет. Часть тепла уйдёт в таковой ситуации в дымопровод вкупе с дымом. Горение, потребляя кислород в помещении, тоже может сделать проблемы.

Печи долгого горения избегают таких заморочек. Основная их особенность заключается в том, что употребляется процесс неспешного горения, который создаётся с помощью ограничения поступления кислорода.

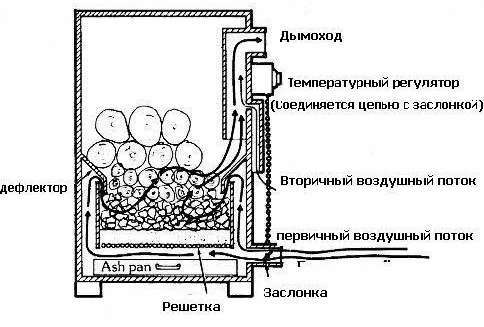

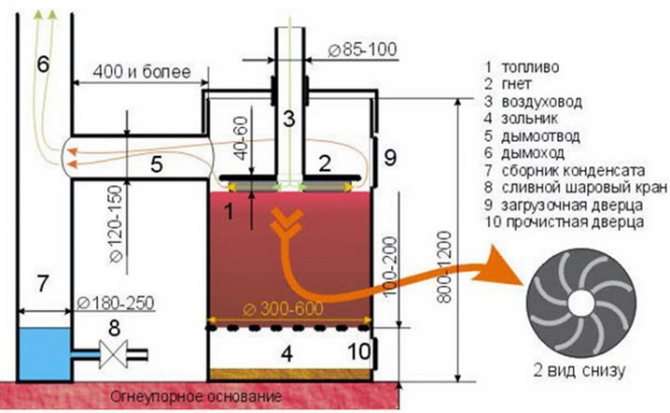

Работает такая конструкция последующим образом: она ставится раздельно, в подходящем для подогрева месте. В ней обычно делается два отделения. Поступление воздуха для поддува регулируется особенной конструкцией — шибером. Также употребляется поддувало.

В некоторых случаях дополнительно устанавливается газовая либо жидкостная теплообменная система. Она создана для того, чтоб организовать более рациональное внедрение создаваемого тепла. Шибер — это практически затворка, которая на сто процентов либо отчасти может закрыть дымопровод.

Устройство

Есть две главных его конструкции:

- Поворотная конструкция.

- Конструкция в виде задвижки.

В некоторых случаях могут потребоваться доп устройства для ограничения степени поддува. Как было сказано выше, для заслуги эффекта долгого горения, поступление кислорода должно быть ограничено более хорошим образом. Не считая этого, при использовании должен быть обеспечен отвод дыма.

Для их работы употребляется загрузка огромного объёма горючего и горение при ограниченном притоке воздуха. При всем этом не происходит резвого сжигания горючего и этот процесс идёт долгое время при очень низкой интенсивности горения.

Температура горения в данном случае является более высочайшей, чем в обыкновенной печи. Также в это время появляется особенный «топливный газ», который позже тоже сгорает, давая дополнительное тепло.

Устройство печи долгого горения

Те, кому приходилось топить дровами либо углем обыденную железную печь, отлично знают, что расслабиться таковой агрегат не позволяет — горючее приходится подкладывать в среднем каждые 4 часа.

Такое положение дел не могло бросить разработчиков флегмантичными и многие из них поразмыслили над созданием «долгоиграющих» печей. Логика давала подсказку, что сначала необходимо прирастить ёмкость топочной камеры. Но 1-го этого очевидно было недостаточно: при обыкновенном горении даже наибольшая порция горючего всё равно израсходуется достаточно стремительно, просто при всем этом мы получим сверхизбыточную мощность, и львиная толика выработанного тепла вылетит в трубу.

Устройство печи долгого горения

Устройство печи долгого горения

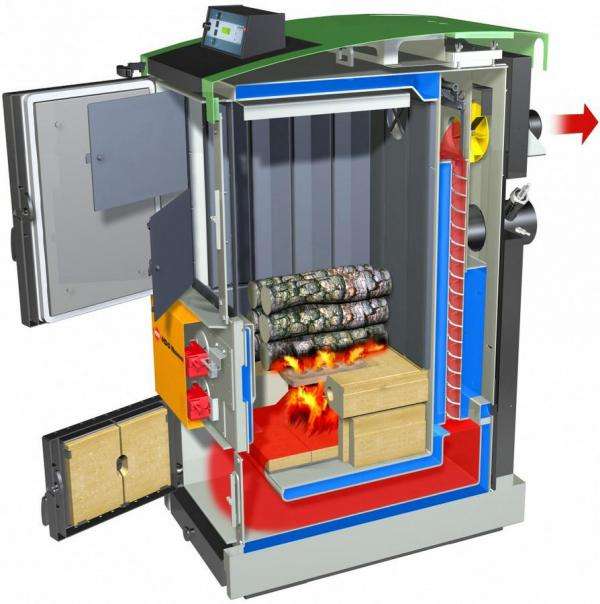

Нужно было отыскать новый метод сгорания. Было предложено и реализовано несколько вариантов, а то, что вышло, так и окрестили — печи долгого (ещё молвят — долгого) горения. Некие из них способны работать без перезаправки до нескольких суток. Правда, для этого пришлось отрешиться от полной автономности: такие печки нуждаются в электроснабжении.

Поэтапная аннотация сборки буржуйки своими руками

Первым шагом выступает подготовка чертежа и нужных материалов. Что касается чертежа, то он должен очень детально открывать особенности конструкции и тонкости всех частей.

Для опытнейших мастеров этот шаг можно пропустить, но для тех, кто только начинает путь конструктора буржуек рекомендуется собрать макет из картона. Моделирование, в этом случае обойдется изрядно дешевле, чем просчеты, сразу воплощенные в металле.

Последующий шаг – подбор инструментов и материалов. Тут рекомендуется очень использовать готовые узлы и корпуса, произведенные фабричным методом. Так можно не только лишь удешевить работу, да и отыскать новые более действенные технические решения. Очередной совет, касающийся этого шага – верная организация рабочего места. При работе с листовым металлом рекомендуется собрать стапель из дерева, чтоб свариваемые конструкции можно было просто установить в необходимое положение.

Во время сборки необходимо держать в голове, что все соединения должны быть очень точными и крепкими, в особенности это касается корпуса и опор буржуйки. И естественно, после сборки нужно сделать пробную топку, чтоб проверить способность к работе собранной конструкции. Дата: 25 сентября 2021

Разновидности теплогенераторов долгого горения

Итак, печь либо котёл с долгим горением просто можно выяснить по большой топке: заместо обыденных 50 л её объем может составлять 100, 150, а у некоторых гигантов — даже более 200 л. А по принципу деяния такие установки делятся на несколько групп.

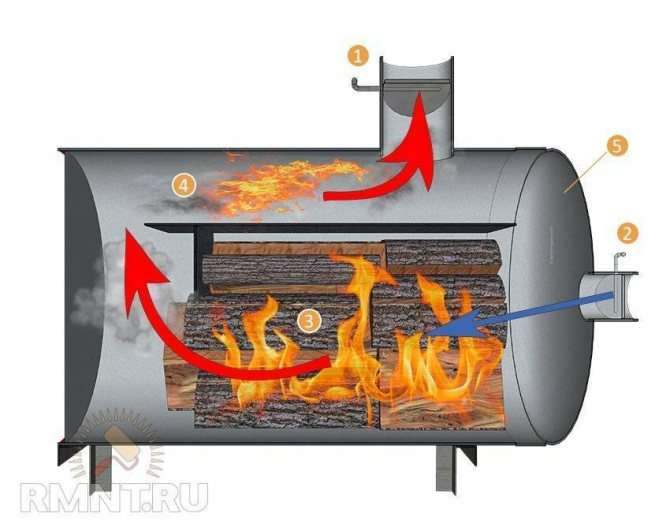

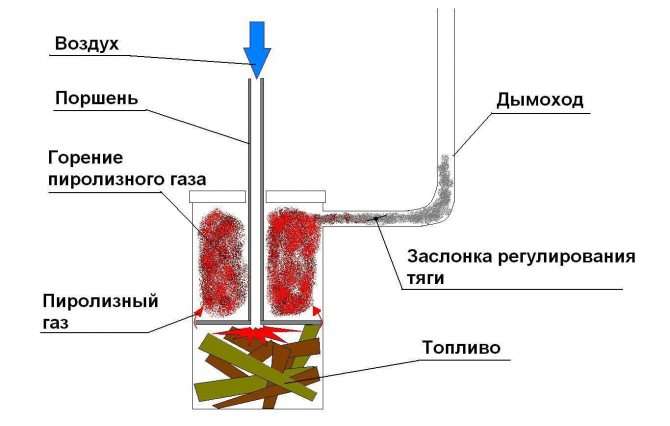

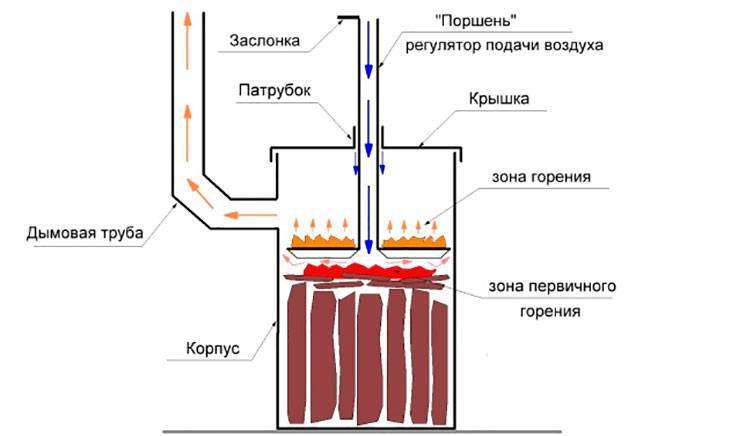

Печи с верхним горением

Конвекционные потоки увлекают пламя ввысь, потому при розжиге сверху горючее пылает подольше. Этот обычный принцип лежит в базе работы печей с верхним горением. Чтоб сделать передвижение пламени ещё более постепенным, воздух подают ограниченно и прямо в зону горения.

Модель с верхним горением

Недочеты

- Так как активная зона, другими словами область пламени, повсевременно перемещается сверху вниз, воздуховод приходится делать подвижным — в виде телескопически складывающейся трубы. Этот элемент сложен в изготовлении, не считая того, возрастает возможность его заклинивания.

- В печах данного типа нереально установить водяной теплообменник — снова же из-за «непостоянства» зоны горения.

- Загрузку новейшей порции горючего можно производить только после того, как стопроцентно прогорит предшествующая, по другому новенькая закладка зажгется снизу и стремительно сгорит.

- Мелкофракционное горючее вроде опилок нередко прилипает к стенам топки.

Сделать всеполноценную печь с верхним горением в домашних критериях нереально, но народные умельцы разработали несколько упрощённых видов с хорошими показателями. Самая пользующаяся популярностью из них — так именуемая печь Бубафоня (названа по имени создателя — Афанасия Бубякина).

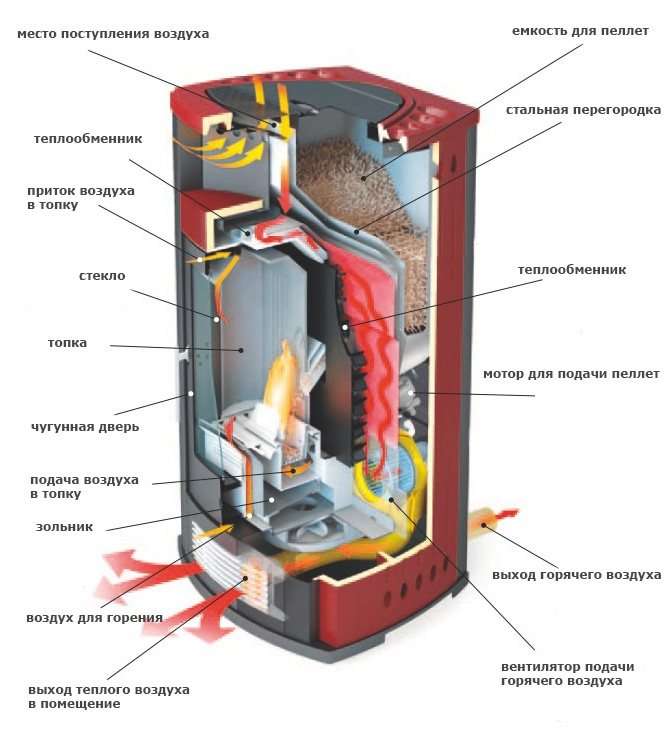

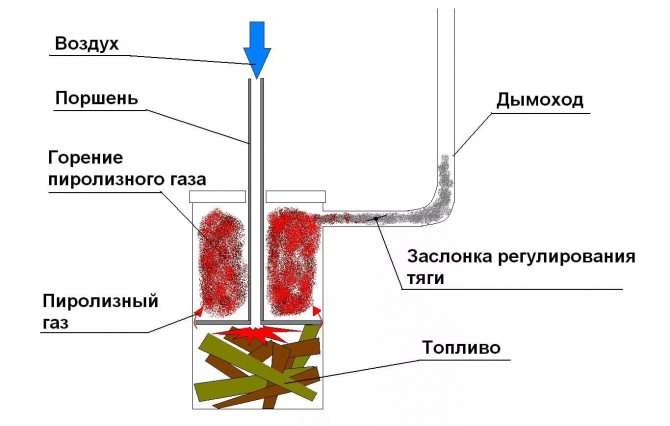

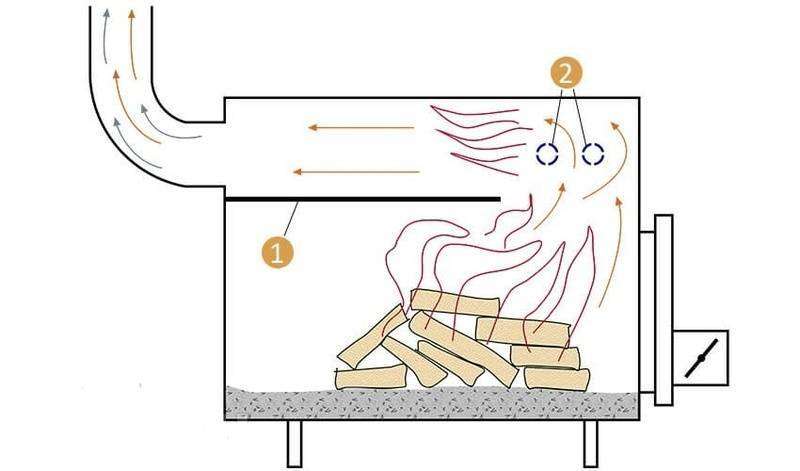

Пиролизные печи

Принцип деяния этих теплогенераторов основан на возможности органического горючего «таять» под воздействием высочайшей температуры, равномерно превращаясь в газовую смесь. Её состав достаточно разнообразен — от метана до азота, и практически все составляющие являются горючими. По-русски процесс «таяния» древесной породы либо угля именуют «газогенерацией», на греческий манер — пиролизом. Чтоб горючее не вспыхнуло, доступ воздуха в камеру, где оно разлагается, ограничивают. Сгорание же пиролизного газа происходит в примыкающей камере, куда воздух подаётся в достаточном количестве.

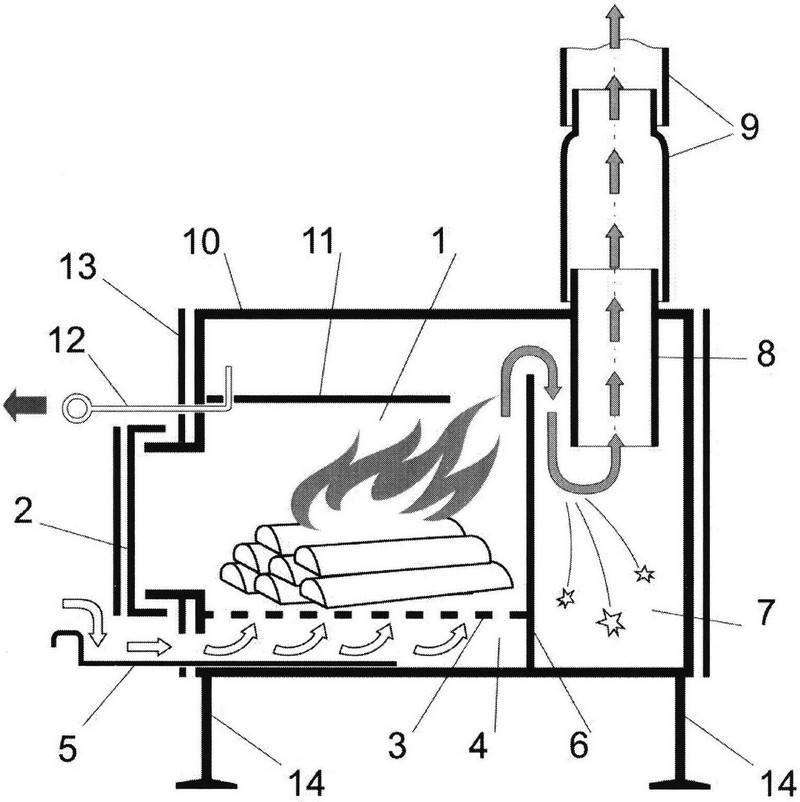

Устройство пиролизной печи

Устройство пиролизной печи

Пиролизная печь — замечательное изобретение. Она не только лишь длительно работает без роли юзера, но ещё и является экономной (за счёт полного сжигания горючего КПД добивается 85%), экологичной (2-ое заглавие — бездымная печь) и очень комфортной в эксплуатации: это практически газовая печь со интегрированной газогенераторной установкой. Но сделать её без помощи других нереально. Самый непростой узел — система подачи воздуха, которая должна управляться хитроумной электроникой.

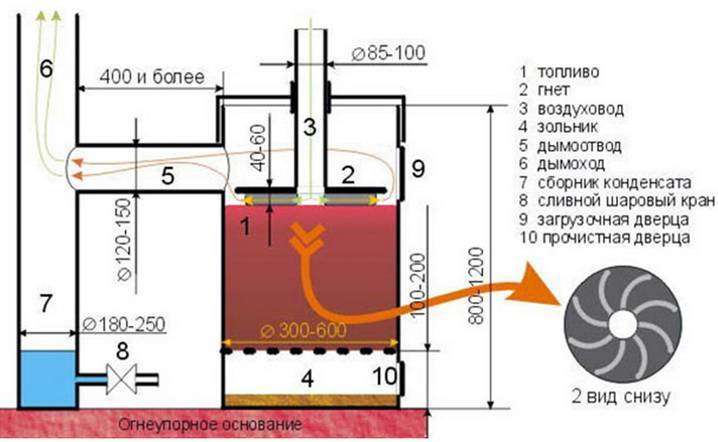

С принудительной подачей воздуха

Создатели этого отопителя решили подойти к делу с другой стороны: нельзя ли бросить в печи все как есть, но научиться по необходимости тушить её и разжигать без помощи обладателя? Вправду, если б такую идею удалось воплотить, горючее не сгорало бы в топке сразу, так как печь работала бы маленькими циклами. Потушить твердотопливную печь довольно легко — необходимо только перекрыть подачу в неё воздуха.

Схема печи с принудительной подачей воздуха

Схема печи с принудительной подачей воздуха

А ах так её разжечь без роли юзера? Тяга в дымопроводе отсутствует и если просто открыть затворку, пламя не разгорится. Выход один — установить вентилятор, который и будет раздувать огнь. С его же помощью можно регулировать интенсивность горения, другими словами мощность печи.

Для самостоятельного производства этот вариант более доступен. Он представляет собой традиционную твердотопливную печь, оснащённую воздуховодом и дешевый системой автоматики. Созданием такового теплогенератора мы и займёмся.

Направьте внимание! Некие изготовители обширно рекламируют энергонезависимые печи долгого горения, которые на поверку оказываются обыкновенными «буржуйками». Хитрость состоит в последующем: отопитель предлагают эксплуатировать не в режиме огненного горения, а в режиме тления, зачем просто необходимо прикрыть затворки поддувала и дымопровода.

Вправду, закладка горючего при всем этом будет пылать несколько подольше, но у такового режима эксплуатации есть целый ряд недочетов:

- горючее сгорает не вполне, а означает КПД печи очень падает;

- топка и дымопровод очень стремительно зарастают сажей (активно появляется дым);

- в атмосферу выбрасывается огромное количество угарного газа и других недогоревших частиц (тяжёлых углеводородных радикалов), являющихся ядовитыми и химически брутальными;

- сочетание низкой температуры и огромного количества дыма приводит к обильному образованию в дымопроводе ядовитого конденсата, который даже воспрещают сливать поблизости огородных культур и плодовых деревьев.

Все же такие печи являются достаточно нужными. Они неподменны в полевых критериях, к примеру, в экспедиции либо на передвижном лесозаготовительном пт, где электроснабжение отсутствует. Будучи способными работать на одной закладке горючего около 8 часов, пусть даже с маленьким КПД, они позволяют бригаде выспаться.

Плюсы и минусы самодельных буржуек долгого горения

Сейчас, когда известны главные конструкции печей с увеличенным периодом горения горючего нужно проанализировать положительные свойства и недочеты этих устройств.

К положительным сторонам нужно отнести:

- Существенную экономию горючего;

- Высшую теплопотерю;

- Возможность долгое время работать в «автономном» режиме;

- Возможность использования для большинства видов различного горючего.

Как досадно бы это не звучало, у этих конструкций имеются и недочеты, которые никак нельзя именовать несущественными:

- Необходимость герметичного соединения всех частей корпуса при сборке;

- Высочайшие требования по содержанию в чистоте дымопроводов;

- Невзирая на то, что печи рассчитаны на долгий период эксплуатации за ними нужно временами присматривать;

- Для использования такими устройствами нужны определенные способности и умения;

- Чтоб без помощи других собрать такую печь необходимо обладать достаточно высочайшими способностями в металлообработке;

- Для использования необходимы отлично высушенные дрова.

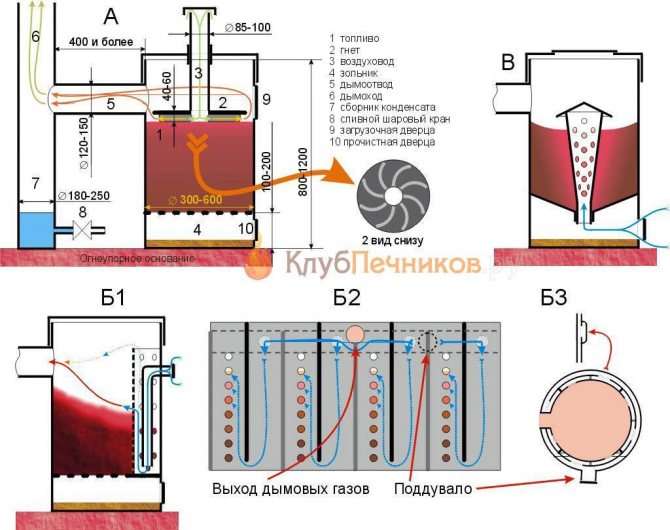

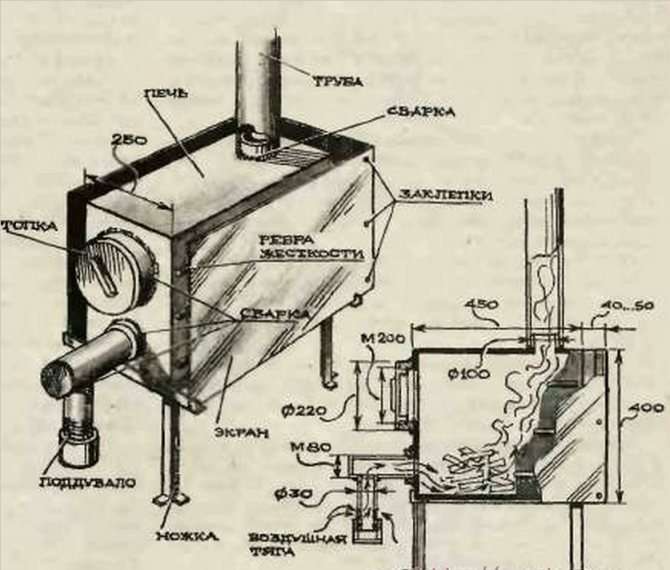

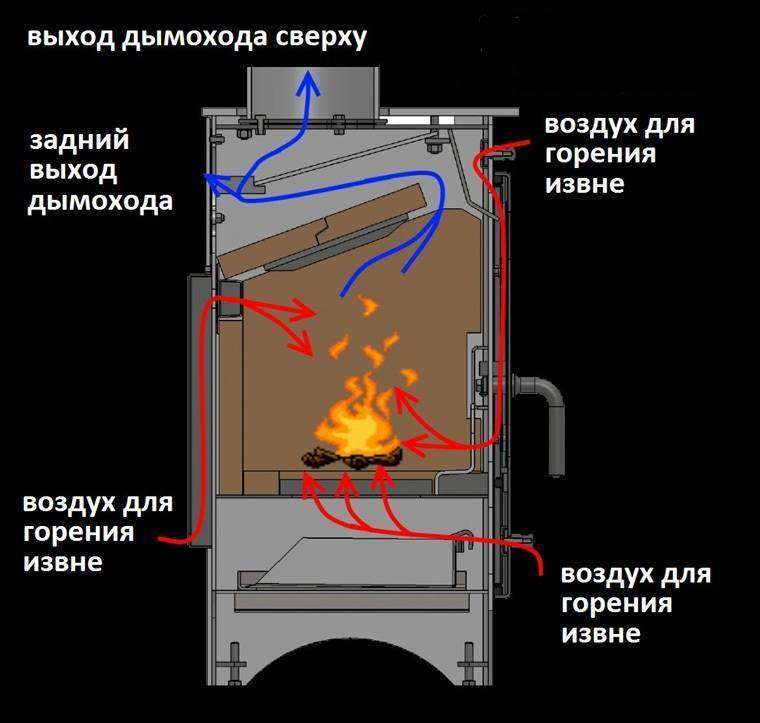

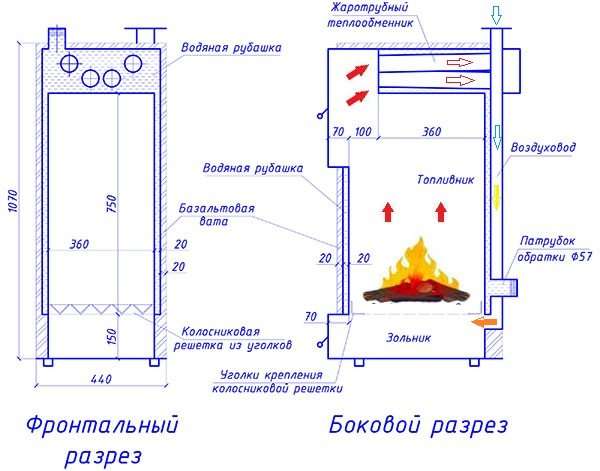

Описание конструкции и механизм работы

По собственному устройству печь долгого горения с принудительной подачей воздуха очень похожа на печь обыденную, но имеется ряд принципных различий:

- Дверцы топки и зольника запираются герметично.

- Воздух в поддувало поступает по воздуховоду, входное отверстие которого находится на тыльной стороне печи. Длина данного элемента подобрана таким образом, чтоб поступающий воздух успевал отлично прогреваться.

- В воздуховоде установлен вентилятор марки KG Elektronik DP-02 (Польша), перед которым имеется лёгкая затворка из жести. Нагнетаемый поток воздуха принуждает её подниматься, но как вентилятор выключится, затворка под своим весом захлопывается и поступление кислорода в топку вполне прекращается. Работой вентилятора управляет контроллер марки KG Elektronik SP-05. Он ориентируется на показания температурного датчика. Вся автоматика — вентилятор, контроллер и термодатчик — продаётся одним комплектом.

Направьте внимание! В продаже имеются наборы автоматики снаружи похожие на продукцию KG Elektronik, но имеющие китайское происхождение. Их надёжность и долговечность оставляют вожделеть наилучшего.

Блок управления и вентилятор

Блок управления и вентилятор

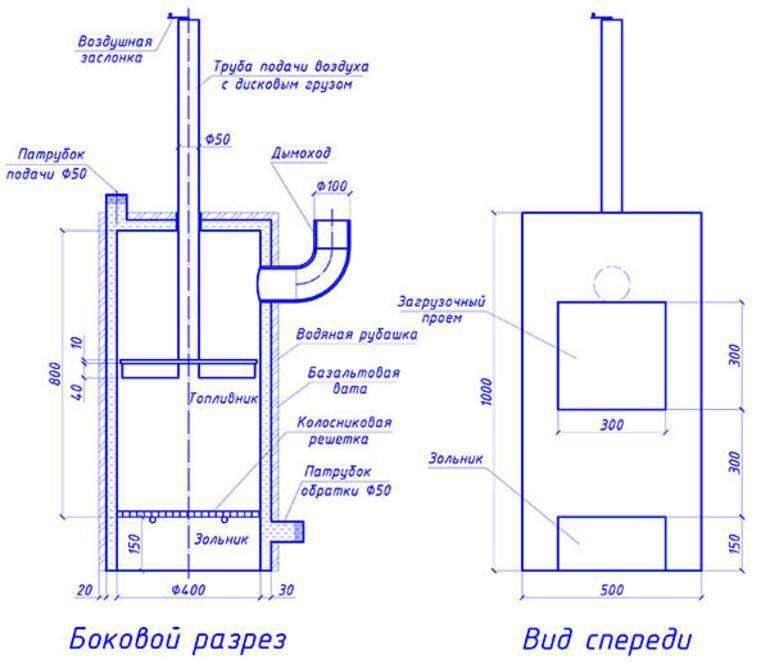

Принцип деяния данной печи позволяет без понижения черт отбирать теплоту не только лишь воздухом, да и жидкостным теплоносителем — водой либо антифризом. Таким образом, если агрегат оснастить теплообменником, то его можно будет подключить к радиаторной системе отопления. Рекомендуемая ёмкость теплообменника — 50 л. Основной его объём будет размещаться над топкой, а маленькая часть обхватит её в виде водяной рубахи.

При наличии теплообменника термодатчик устанавливается на его стене. При остывании теплоносителя он даст команду контроллеру запустить вентилятор и котёл разгорится. Как температура рабочей среды достигнет установленного юзером максимума, тот же термодатчик принудит контроллер выключить вентилятор. Гравитационная затворка опустится и печь угаснет.

Увеличиваем продуктивность

Доп листы железа сумеет поменять стена, сложенная из кирпичей. Греется она медлительнее, но зато тепло дает подольше.

Доп листы железа сумеет поменять стена, сложенная из кирпичей. Греется она медлительнее, но зато тепло дает подольше.

Рассмотренные нами печи долгого горения отличаются собственной высочайшей продуктивностью – горючее в них сгорает медлительно, а в той же буржуйке происходит еще выработка пиролизных газов, дающих дополнительное тепло. Давайте сейчас разберемся, как прирастить продуктивность нашего самосборного оборудования. Во всех 3-х печках мы можем прирастить толщину металла – тем он будет копить внутри себя тепло и потихоньку отдавать его в окружающую среду. Проще всего сделать это с буржуйками из листового металла, выбрав сталь потолще.

Также все три печи мы можем оснастить длинноватыми горизонтальными секциями дымопроводов. Все дело в том, что любые твердотопливные печки (в том числе и долгого сжигания) посылают в атмосферу огромное количество тепла. Оснастив дымопровод длинноватым горизонтальным участком, мы оставим часть этого тепла в помещении – приблизительная длина участка составляет 3-4 метра.

Что касается буржуек, то эти печи долгого горения мы можем оснастить доп металлическими пластинами, охватывающими корпус с задней и боковой сторон (отстоят от него на 40-50 мм). Меж корпусом и пластинами будет засасываться прохладный воздух, нагревающийся и отправляющийся ввысь – другими словами, мы сделали самый обычный конвектор. При желании, такими конвекторами могут быть обустроены и другие печи.

Есть и еще пара вариантов модернизации. 1-ый вариант — оббить угол, в каком стоит печь долгого горения, покрытым цинком железом, чтоб образующееся тепло отражалось в помещение, а не уходило в стенки. 2-ой вариант – обложить печь теплоемкими кирпичами либо натуральным камнем.

Расчёт характеристик

Расчёт твердотопливного отопительного устройства имеет целью найти две величины: объем топки, при помощи которого можно будет обеспечить требуемую мощность, и размеры поперечного сечения дымопровода. Разглядим обе части расчёта детально и в привязке к избранной нами печи.

Объём топки и мощность отопительной печи

Оценить примерно производительность твердотопливной печи по теплу довольно легко. Представим, объем её топки составляет Vт = 50 л.

Объем помещающихся в неё дров рассчитаем по формуле: Vд = Vт * Кз.

Где Кз — коэффициент наполнения топки, обычно принимают Кз = 0,63.

Как следует, Vд = 50 * 0,63 = 31,5 л.

Последующим шагом определяют массу дров. Для этого необходимо знать их плотность — она находится в зависимости от разновидности древесной породы:

- сосна — 470 кг/м3;

- берёза — 600 кг/м3;

- бук — 620 кг/ м3;

- дуб — 650 кг/ м3.

Массу дров вычислим по формуле: М = Vд * р.

Где р — плотность древесной породы.

Если расчёт производится, например, под дубовые дрова, то М = 0,0315 * 650 = 20,5 кг.

Количество термический энергии, которое получится при сжигании этой массы дров, вычислим по формуле: Q = М * 0,8 * Т * КПД.

Где 0,8 — данное число указывает, какая часть горючего сгорает вполне (80%);

Т — удельная теплотворная способность горючего, МДж/кг:

- дуб — 20 МДж/кг;

- бук — 15,5 МДж/кг;

- берёза — 16,5 МДж/кг;

- осина — 18,2 МДж/кг.

КПД — КПД печи: для рассматриваемого тут агрегата КПД можно принять равным 75%.

Тогда: Q = 20.5 * 0.8 * 20 * 0.75 = 246 МДж.

Для определения мощи отопителя воспользуемся формулой: W = Q / t.

Где t — время горения одной топливной закладки, с. В обыкновенном режиме такая масса дров будет пылать чуток подольше 2 часов, как следует, принимаем t = 8200 с.

Тогда W = 246 * 1 000 000 / 8200 = 30 000 Вт = 30 кВт.

Но таковой расчёт применим к обычным печам, в каких горючее сжигается обыденным методом. В теплогенераторах долгого горения режим несколько другой, ну и время сжигания горючего может изменяться, потому приведённая тут методика часто даёт огромную погрешность.

Для более четкой оценки следует, если есть такая возможность, пользоваться опытнейшеми данными. Так, по свидетельству юзеров, занимавшихся созданием печей с принудительной подачей воздуха, при объёме топки в границах 100л с каждого литра удается снять приблизительно 0,205 кВт.

Печь, которую в данной статье предлагается сделать своими руками, будет иметь топку объемом 112 л. Тогда ее мощность составит приблизительно 112 * 0,205 = 23 кВт. Нужный объём составит приблизительно 70–80 л.

Беря во внимание, что средняя длина полена составляет приблизительно 40 см, длину топки примем равной 46 см. Тогда ее ширину и высоту можно принять равными, соответственно, 36 см и 25 см.

При таких размерах печь будет весить около 150 кг.

Время работы без перезаправки горючего составляет 10 – 12 часов для древесной породы и около 24 часов для угля.

Определение размеров поперечного сечения дымопровода

Требуемая площадь сечения дымопровода находится в зависимости от мощи подключённого к нему теплогенератора. Соотношение этих величин приведено в СНиПе, посвящённом организации систем отопления, вентиляции и кондиционирования:

- для установок мощью до 3,5 кВт сечение дымопровода обязано иметь размеры более 140х140 мм;

- при мощи от 3,5 до 5,2 кВт — 140х200 мм;

- от 5,2 до 7 кВт — 140х270 мм;

- выше 7 кВт — 270х270 мм.

В случае подключения теплогенератора к круглой металлической трубе площадь её сечения должна быть таковой же, как у прямоугольных дымопроводов, перечисленных в СНиПе. Как следует, для нашей печи с её мощью в 23 кВт малая площадь сечения круглого дымопровода равна 27 х 27 = 729 кв. см, другими словами его поперечник должен быть более 30,5 см.

Достоинства и недочеты

Нынешние печи долгого горения имеют массу плюсов, которые при начальном выборе отопительного оборудования могут сыграть решающее значение. Все же, недочеты имеющихся конструкций требуют взвесить все за и против, до того как решить о подмене работающего отопительного агрегата новомодным пиролизным котлом.

К плюсам рассматриваемых конструкций относятся:

- неоднократное повышение времени работы на одной закладке горючего;

- возможность полной автономности — при выходе на основной режим эксплуатация агрегата не просит вмешательства оператора;

- горючее сгорает фактически без остатка;

- возрастает интервал меж загрузками;

- внедрение в качестве горючего не только лишь угля и дров, да и щепок, опилок, сухих растительных отходов, пеллет и т. д.;

- уменьшенный вес и габариты;

- возможность регулировки процесса горения;

- КПД пиролизных котлов долгого горения добивается 90%;

- дымовые остатки не содержат сажи и вредных веществ;

- огромное количество конструкций, доступных для производства своими руками.

Непременно ознакомьтесь с недочетами печей этого типа:

- завышенные требования к дымопроводу. Он обязан иметь достаточную высоту и теплоизоляцию;

- в печах долгого горения можно использовать только сухое горючее. Избытки воды понижают температуру пламени, а водяной пар перекрывает доступ кислорода, что делает неосуществимым работу агрегата в режиме газогенератора;

- пониженная температура дыма содействует напластованию сажи и других товаров горения на стенах дымопровода;

- при сжигании мокроватого горючего в дымовых остатках возникают тяжёлые фракции и небезопасные хим соединения;

- более высочайшая цена по сопоставлению с печами обыкновенной конструкции.

Если взвесить все плюсы и минусы, несложно осознать, что широкая известность печей долгого горения — совсем не случайность, а итог четких расчётов и кропотливо проработанной конструкции.

Материалы и инструменты

Для производства печи долгого горения будет нужно металлической прокат. Лучший вариант — выполнить заготовки из жаропрочной стали с добавками молибдена и хрома. В качестве примера можно привести марки 12Х1МФ и 12ХМ. Но следует быть готовым к тому, что данный материал обходится достаточно недешево.

Если удорожание самодельной «долгоиграющей» печи в ваши планы не заходит, используйте обыденную конструкционную сталь. Стоит она изрядно дешевле легированной, только необходимо правильно подобрать марку. Более долговременными самодельные теплогенераторы получаются из марки Сталь 20 (выдерживают 15-летнюю эксплуатацию). Но можно использовать и другие низкоуглеродистые марки — Сталь 10, Ст.3 и пр. Марки с более высочайшим содержанием углерода — от марки «Сталь 35» и выше — при воздействии высочайшей температуры подвергаются закалке. Вследствие этого они становятся хрупкими, потому для производства печи не годятся.

С материалами всё понятно, сейчас разглядим определенные разновидности проката, которые нам потребуются:

- Листы шириной 3 и 4 мм (для производства топки и теплообменника).

- Листы шириной 0,3–0,5 мм с цветным полимерным покрытием (обшивка).

- Равнополочный уголок 50х4 мм (пригодится для производства колосниковой решётки).

- Труба поперечником 50 мм (из неё изготовим патрубки теплообменника и жаровые трубы).

- Труба поперечником 150 мм — для дымоотводящего патрубка.

- Труба прямоугольного сечения 60х40 мм (воздуховод).

- Полоса 20х3 мм.

Не считая того, потребуются такие материалы и изделия:

- 20-миллиметровая базальтовая вата плотностью 100 кг/м3;

- ручки и петли для дверок;

- асбестовый шнур (употребляется в качестве уплотнителя).

Конструкция будет сварной, потому домашнему умельцу следует вооружиться сварочным аппаратом. Можно использовать электроды марок МР-3С либо АНО-21. Также пригодятся болгарка и дрель с набором свёрл по металлу. Всё остальное — инструменты для обыкновенной слесарной работы да рулетка с карандашом.

Сборка печи своими руками

Для начала обусловьтесь с помещением, где будет изготавливаться самодельный котел долгого горения.

Требования к месту работ:

- доступ к электричеству;

- достаточно свободного места;

- отменная шумоизоляция, либо удалённость от людей, которым может помешать шум;

- защищенность от осадков, возможность убрать заготовки на хранение.

Отопительная печь, сделанная своими руками

Отопительная печь, сделанная своими руками

Сейчас материалы и инструменты для котла на дровах долгого горения своими руками. Главный элемент, либо база, из которой будет сделана печь – это 200-литровая бочка (железная либо металлическая). Она не обязана иметь повреждений и ржавчины. Если подходящей нет, можно использовать:

- отрезок толстостенной трубы;

- листовую сталь;

- старенькый газовый баллон;

- большой огнетушитель.

Главный аспект – толщина стен. От неё будет зависеть срок службы печи.

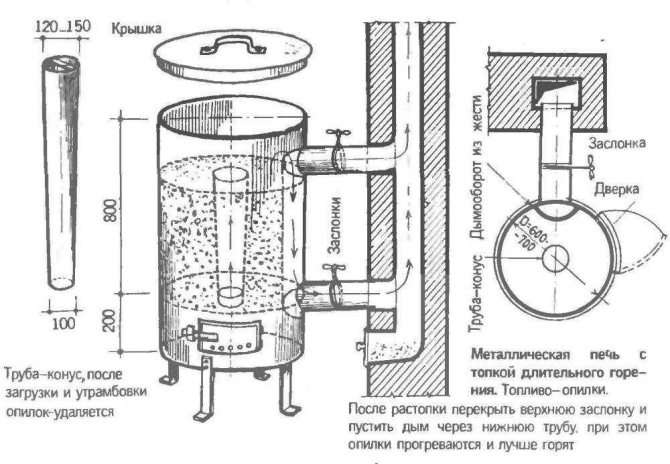

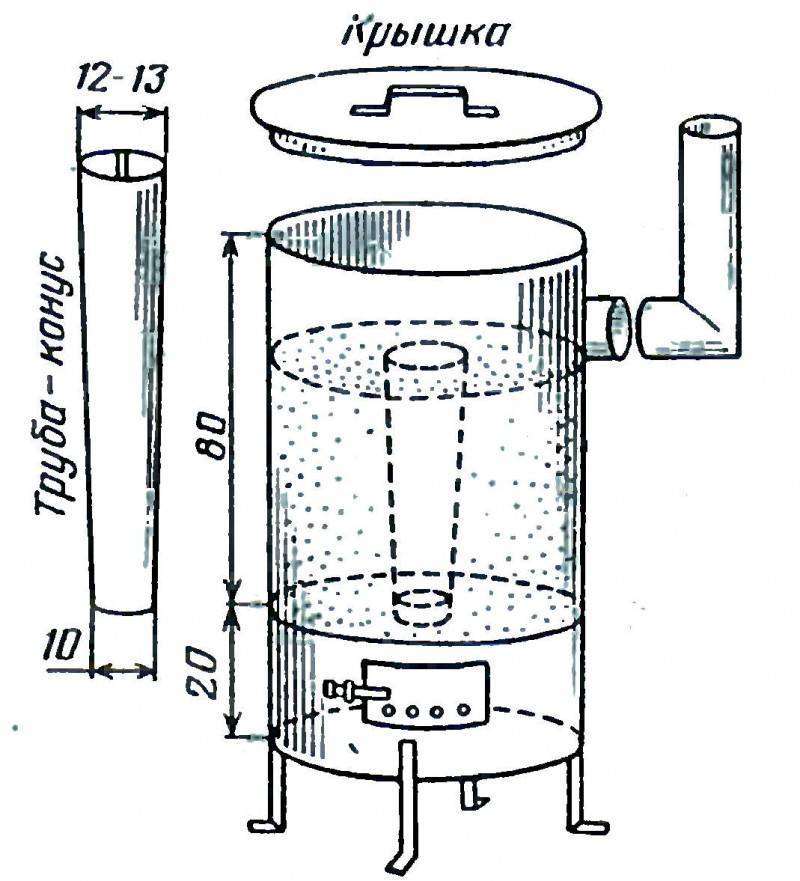

Железная печь на опилках долгого горения – чертеж

Железная печь на опилках долгого горения – чертеж

Другие материалы:

- если база круглая, нужен материал для ножек (арматура, обрезки маленькой трубы, швеллер и т. д.);

- 5 мм сталь (2 круга приблизительно того же поперечника, как бочка);

- швеллер;

- готовая дверца, либо изготовленная своими руками;

- 100 мм. труба по длине чуток выше бочки (приблизительно на 15 см.);

- 150 мм. труба для дымопровода (около 5 метров длиной).

Инструменты для проведения работ по изготовлению печи:

Инструменты для проведения работ по изготовлению печи:

- болгарка либо автоген;

- электросварка;

- топор и молоток;

- измерители (рулетка, отвес, уровень).

Предварительные работы

Металлической прокат необходимо разрезать на заготовки. Естественно, сделать это можно и своими силами — с помощью болгарки, но более оптимальный метод — заказать раскрой в какой-либо мастерской, оборудованной гильотинными ножницами и газовым резаком. Работа будет выполнена резвее и лучше. Ну и обойдётся она ненамного дороже ручной резки, ведь диски для болгарки тоже стоят средств.

Чертёж: передний и боковой разрезы печи

Чертёж самодельной печи

Чертёж самодельной печи

Железные листы необходимо разрезать на детали, список которых отображён в таблице.

Таблица: количество и размеры железных листов

| Длина и ширина заготовки (мм) | Количество |

| Металлической лист шириной 3 мм | |

| 440х420 | 1 |

| 420х210 | 1 |

| 900х500 | 2 |

| 900х400 | 1 |

| 500х400 | 3 |

| 350х140 | 1 |

| 390х350 | 1 |

| Металлической лист шириной 4 мм | |

| 360х170 | 1 |

| 400х70 | 4 |

| 400х50 | 1 |

| 150х70 | 2 |

| 900х360 | 1 |

| 900х460 | 2 |

| 500х360 | 1 |

| 360х150 | 1 |

| 360х360 | 1 |

Также нужно сделать патрубки из труб и детали колосниковой решётки из уголков.

Ясно, что при весе в 150 кг передвигать печь в готовом виде будет проблемно. Потому собирать её следует прямо на том месте, которое создано для установки. Его также нужно приготовить:

- Место выбирается так, чтоб печь отстояла от стенок более, чем на 1 м. Если на стенках имеется отделка из негорючего материала, к примеру, вермикулитовая штукатурка, обозначенное расстояние можно уменьшить до 0,85 м.

- Из хоть какого негорючего материала сооружается подставка, выходящая за границы печи на 300 мм в каждую сторону. Проще всего выложить её из кирпича.

На полу со стороны топочной дверцы настилается базальтовая либо асбестовая подкладка, а поверх неё — металлической лист шириной более 1,5 мм. Размеры этого несгораемого покрытия подбираются таким образом, чтоб пол был им защищён в радиусе 1,2 м от оси топочной дверцы.

Как все устроено?

Если вы решили выстроить котел долгого горения своими руками, то не следует торопиться приступать к работам по его созданию. Поначалу необходимо отыскать чертеж для печи. В сети их предостаточно. Не излишней будет и схема устройства схожей установки. Она облегчит выполнение работы по созданию печи. Не считая этого, до работ необходимо поглядеть видео о том, как сделать котел своими руками.

При разработке установки долгого горения в качестве главного материала следует использовать железные трубы. Если их нет, то можно выбрать трубы с поперечником 30-40 см. При всем этом малая толщина стен должна составлять 5 мм. Если она будет меньше, то в процессе использования металла произойдет его резвое выгорание, а тогда установка будет неприменима для предстоящего использования. Высота котла должна составлять не меньше 1 м.

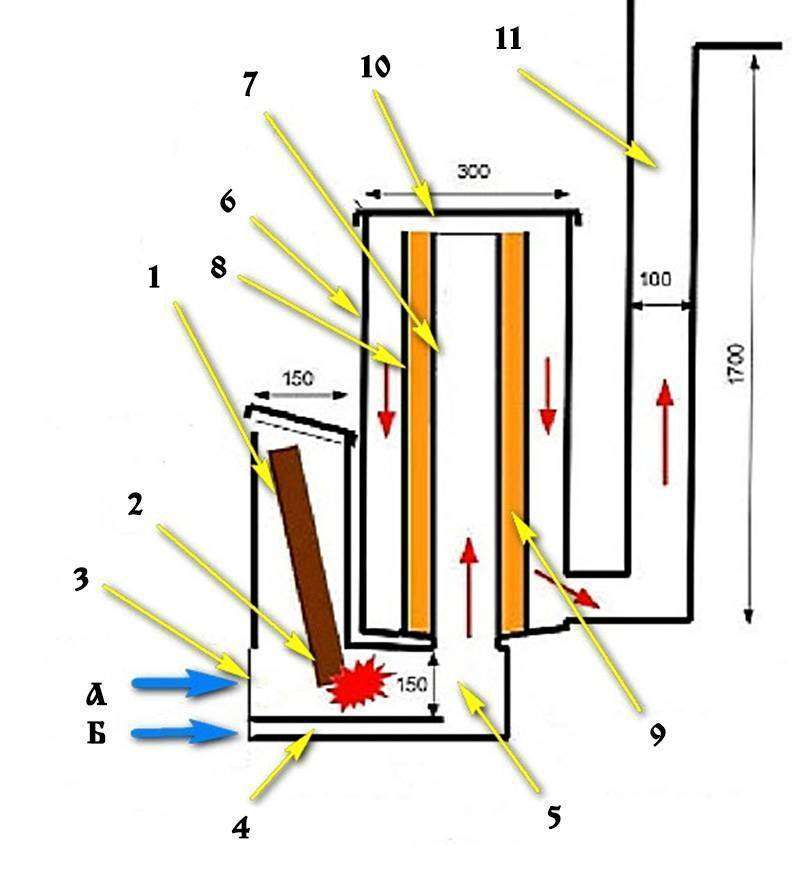

Создаваемый котел делится на три части:

- зона сжигания – она употребляется для отвода дыма и тления золы;

- зона горения — в ней находится тлеющее жесткое горючее;

- зона загрузки – она уменьшается по собственной высоте, что связано с постепенным выгоранием брикета.

В хоть какой схеме котла долгого сжигания находится такая составляющая, как воздушный распределитель. Продолжительность горения зависит конкретно от него. Он ограничивает зону, в какой происходит процесс горения. Своим видом распределитель представляет диск, выполненный из листовой стали шириной 4 мм. В его серединной части размещена труба. По ней вовнутрь топочной камеры попадает воздух.

Чтоб по мере тления горючего в печи он мог беспрепятственно опускаться вовнутрь камеры, его размер делают малость меньше топочной. Для контроля за зоной горения на распределителе имеется крыльчатка, высота которой составляет 5 см. При увеличении её высоты вырастет и его место, что приведет к повышению скорости выгорания дров в камере печи.

Труба, по которой будет поступать воздух, обязана иметь поперечник, равный 6 см. Можно использовать как цельную трубу, так и телескопическую. При всем этом в распределителе отверстия не должны быть больше 2 см. В неприятном случае воздух в камеру печи попадет в большенном количестве, что приведет к перенасыщению кислородом. В вершине следует установить затворку. Она дозволит делать регулирование тяги в печи. Подключить к отоплению котел долгого горения можно одним из 2-ух методов:

- труба водяного теплообменника пропускается через камеру горения. Нагрев воды в баке будет происходить средством змеевика, который соединяют с этой трубой;

- через выносной бак пропускают дымовую трубу. По ней дым проходит в жарком состоянии, что приводит к разогреву теплоносителя.

Сравнивая два этих метода, необходимо подчеркнуть, что 1-ый приметно проще по собственной реализации, а 2-ой обеспечивает высшую продуктивность.

Пошаговая аннотация с фото

Изготовка топки

На исходном шаге все детали — они вырезаны из листа шириной 4 мм — прихватываются точечной сваркой. К днищу приваривают боковые стены, потом свод (он же является днищем теплообменника) и обрамления проёмов дверок. То что должно получиться — изображено на рисунке. Как видно, днище несколько выходит за стены топки. Передняя его часть сразу является нижним обрамлением проёма зольной камеры.

Сборка корпуса печи

Дальше к боковым стенам изнутри привариваются уголки, на которых будет лежать колосниковая решётка.

После сборки конструкции все соединения заваривают сплошным швом. Потом топка проверяется на плотность.

Топка в сборе

Теплообменник с водяной рубахой

Внешние стены теплообменника выполнены из листовой стали шириной 3 мм. Толщина водяной рубахи, обхватывающей топку, составляет 20 мм. Её объем ограничивается отрезками полосы, которые приварены к топке и имеют выпуск в 20 мм — на толщину термоизоляции. К ним потом будет прикручиваться обшивка. Дно рубахи размещается на уровне колосниковой решётки.

Процесс сборки водяной рубахи

Водяная рубаха упрочнена маленькими отрезками прутка, которые именуются клипсами. Они размещаются в шахматном порядке. Поначалу клипсы приваривают встык к топке, потом монтируют внешную стену с за ранее проделанными под них отверстиями. После чего каждую клипсу приваривают снаружи к наружной стене сплошным швом.

Клипсы привариваются в шахматном порядке

На расстоянии в 50–100 мм от фронтального края можно установить клипсы, сделанные из металлической полосы: тут они доступны для сварки, потому их можно приварить к обеим стенам, не проделывая отверстий во наружной.

Все места соединений частей водяной рубахи должны быть герметично заварены.

Жаровые трубы снутри теплообменника

Эти элементы инсталлируются в отверстия, проделанные в фронтальной и задней стенах. К фронтальной стене они немного расползаются, образуя подобие веера. С торца каждую трубу следует проварить сплошным швом.

Жаровые трубы расползаются веером

Изготовка колосниковой решётки и дверок

«Прутья» решётки производятся из уголка 50х4 мм. Принципиально расположить их конкретно так, как показано на рисунке — углом вниз. При таком выполнении решётка становится обтекаемой для поступающего снизу воздуха и распределяет его более умеренно.

Чертёж колосниковой решетки

Дверцы представляют собой вырезанные из листа прямоугольники, к внутренней поверхности которых приваривается в два ряда полоса. Меж этими рядами появляется паз, в который укладывается уплотнитель — асбестовый шнур. Дверцы комплектуются ручками и петлями промышленного производства.

Установка воздуховода и патрубков

Воздуховод, выполненный из прямоугольной трубы сечением 60х40 мм, устанавливается согласно чертежу. Он должен быть снабжён фланцем, средством которого будет присоединяться вентилятор. Вход воздуховода в зольную камеру выполнен в задней стене.

Печь с установленными патрубками

Для подключения печи к системе отопления в стены теплообменника врезаются патрубки из трубы поперечником 50 мм.

Также нужно установить патрубок дымоудаления.

Установка креплений и теплоизолятора

Крепления — это детали, к которым будет прикручиваться обшивка. Они привариваются к внутренним элементам печи, как показано на рисунке.

Установка теплоизоляционного материала

Установка теплоизоляционного материала

Сейчас теплообменник с водяной рубахой необходимо обложить с боковой стороны и сверху базальтовой ватой, связав её асбестовым шнуром.

Направьте внимание! Применение стекловаты заместо базальтовой не допускается, потому что она плавится уже при 400 градусах.

Обшивка и установка дверок

Здесь особо комментировать нечего: декоративные панели прикручиваются к кронштейнам винтами, дверцы навешиваются на петли. После чего их (дверки) следует окрасить теплостойкой эмалью. Не забудьте снять с декоративных панелей защитную плёнку.

Так смотрится готовое изделие

Так смотрится готовое изделие

Установка комплекта автоматики

Вентилятор следует прикрутить к фланцу воздуховода, температурный датчик закладывается под базальтовую вату у задней стены теплообменника. Модуль управления с контроллером комфортно расположить на верхней крышке.

Делаем буржуйку

Печи долгого горения буржуйки неплохи тем, что они делаются из всех доступных материалов – это разные бочки, старенькие емкие бидоны, кусочки труб огромного поперечника либо просто листовой металл. В качестве начального материала мы избрали листовую сталь – это более удачный в обработке материал. Вы сможете приспособить для этого бочку, но делать работы в ее внутреннем объеме не очень комфортно.

Все размеры представлены быстрее как ориентиры, некоторый усредненный лучший вариант. Вы же, в свою очередь, сможете отклоняться от размеров деталей для сотворения печки, удовлетворяющей Ваши определенные пожелания.

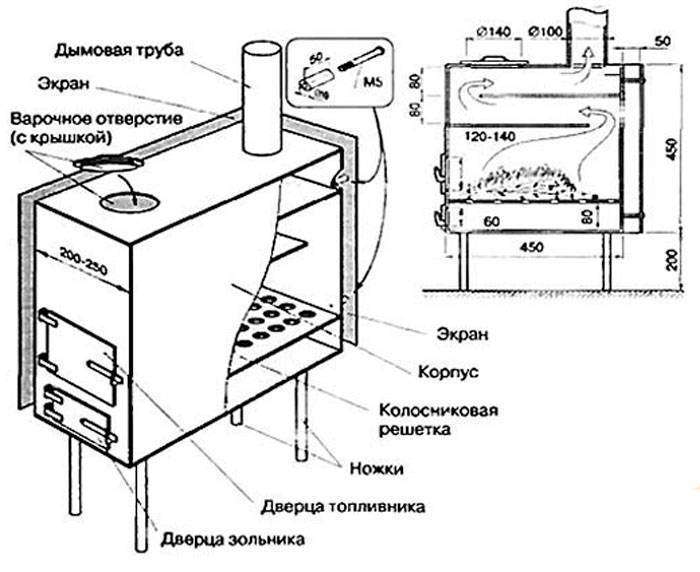

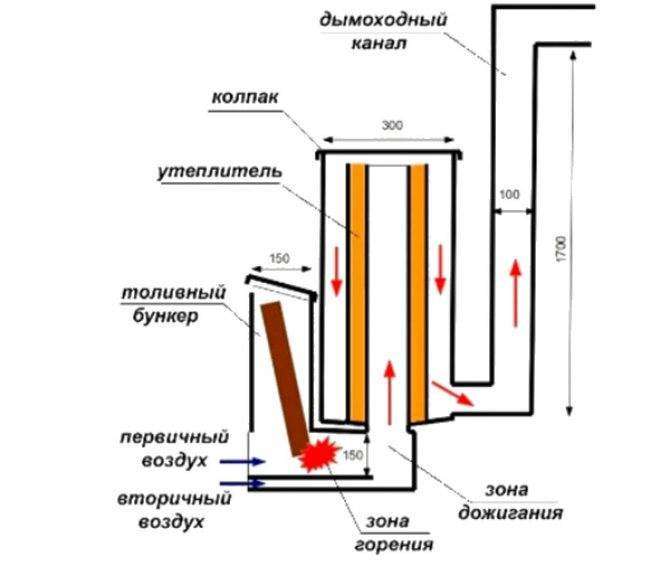

Конструкция печи долгого горения полностью понятна из представленного выше чертежа. Вот ее главные узлы:

- Камера сжигания – в ней пылают дрова с образованием пиролизного газа;

- Камера дожига – в ней происходит сжигание товаров пиролиза;

- Дверки камеры сжигания и зольника – они приобретаются в магазине, но их можно сделать и своими руками;

- Дымопровод – почти всегда это труба поперечником 100-150 мм.

Вы сможете отклониться от чертежа в ту либо иную сторону. Но помните, что с уменьшением размеров уменьшается время горения и уменьшается мощность печи долгого горения.

Чем меньше мощность, тем меньше отапливаемая площадь. Потому идеальнее всего предугадать маленькой припас.

Для производства печи долгого горения типа буржуйка нам пригодится листовая сталь шириной более 3 мм – это обеспечит длительный срок службы отопительного оборудования. Если сталь будет тоненькой, она начнет прогорать – через пару сезонов в ней образуются дыры

Потому толщине стали уделяется повышенное внимание. Среднее значение толщины составляет 3-5 мм

Для нашего примера мы возьмем традиционную схему буржуйки, доработаем и получим в свое распоряжение эффективную печь для дома на дровах. На исходном шаге готовим боковые листы – на нашем чертеже они имеют размеры 450х450 мм. Дальше изготавливаем нижние стены, переднюю и задние стены – их размеры составляют 200х450 мм. В конечном итоге у нас должен получиться прямоугольный короб. Но не торопитесь сваривать его воедино – впереди много работы.

Для начала необходимо сделать базу – это нижняя стена и две боковые. Свариваем их воедино, на высоте 80 мм от дна привариваем колосниковую решетку. Сейчас необходимо приготовить переднюю стену печи долгого нагрева – ввариваем в нее обе дверцы, после этого привариваем ее к нашей конструкции.

Готовим два железных листа размером 200х370 мм. 1-ый из них привариваем к фронтальной и боковым стенам на высоте 160 мм от верха. Дальше готовим заднюю стену – ввариваем в нее маленькие железные трубки, которые должны заходить в место меж 2-мя внутренними листами, образующих камеру дожигания – через них будет подаваться вторичный воздух. Позже привариваем заднюю стену и 2-ой железный лист на высоте 80 от верха (приваривается к боковым и задней стенам).

Шибер употребляется для регулировки воздушных потоков. Конкретно он увеличивает продуктивность и качество тяги.

Наша печь долгого горения своими руками практически готова – осталось разобраться с верхней крышкой. В ней мы делаем отверстие поперечником 100 мм и ввариваем кусочек трубы для грядущего дымопровода. Сейчас остается узнать, нужна для вас варочная поверхность либо нет – она тоже вваривается в верхнюю крышку. На завершающем шаге устанавливаем крышку на место и привариваем ее – печка готова, сейчас ее можно установить на негорючее основание, приделать дымопровод и запустить.

При запуске представленной выше печи долгого сжигания дайте ей разгореться, после этого прикройте поддувало, чтоб дрова еле тлели и началась генерация пиролизного газа.

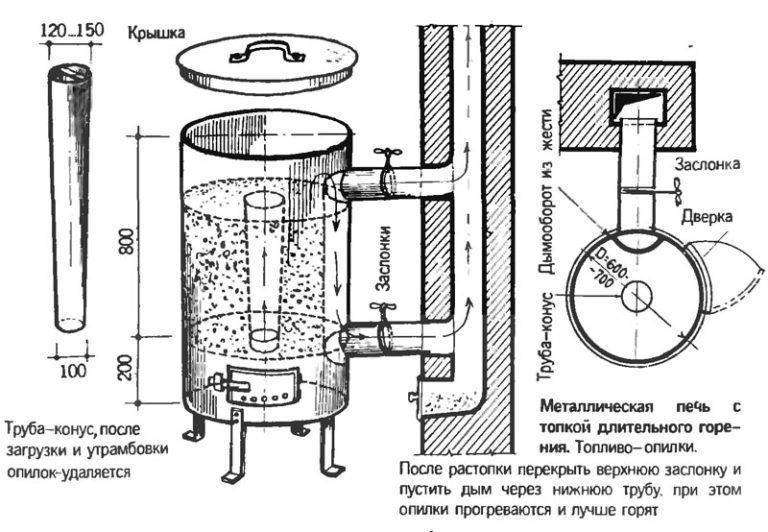

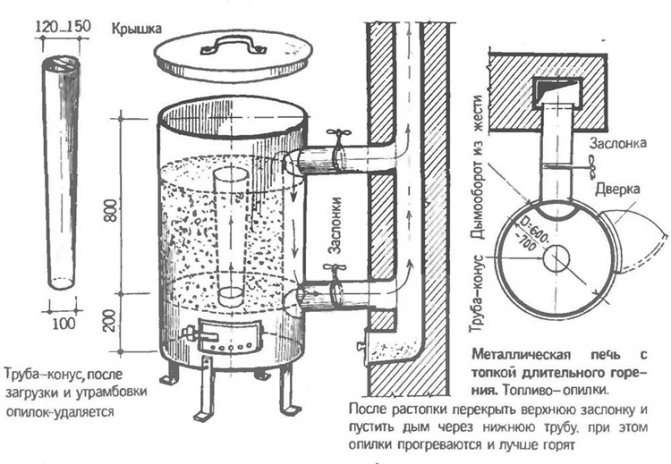

Еще одна увлекательная пиролизная печь долгого горения представлена на последующем рисунке. Она делается из бочки либо отрезка трубы огромного поперечника и снабжается подходящей крышкой. В нижней части, на расстоянии 80-100 мм от дна, вваривается железный диск с отверстием в центре. Меж диском и дном, на боковой стене, вваривается дверца. Приобретенное место образует у нас топку. В высшей части ввариваем дымопровод поперечником 70-100 мм.

В плане дешевизны использования такая печь сущий подарок, потому что недочета в опилках в личном доме не бывает.

Приобретенная печь долгого горения получает тепло за счет сгорания пиролизных газов, образующихся при нагреве опилок. Сами опилки засыпаются в основной объем, а для того чтоб они не пробуждались в топку, делается их трамбовка при помощи древесного конуса. При запуске печи в топке разводится огнь, конус извлекается – через некое время агрегат начнет давать тепло.

Эксплуатация и сервис печи

Печь долгого горения с принудительной подачей воздуха максимально ординарна в использовании:

- Горючее — дрова либо уголь — загружается в топку и поджигается обыденным методом.

- Плотно закрыв дверцу, юзер устанавливает на модуле управления спектр температур теплоносителя. Не забывайте, что на теплообменниках твердотопливных отопителей при низкой температуре теплоносителя появляется очень брутальный конденсат, потому нижнюю границу спектра рекомендуется устанавливать более 50 градусов.

- Установив режим работы, юзер надавливает кнопку Start. Контроллер запускает в работу вентилятор и в топку начинает поступать воздух. В процессе работы система без помощи других корректирует скорость вращения нагнетателя, выводя печь на нужную для разогрева теплоносителя мощность.

Предстоящее происходит в уже описанном порядке: контроллер с помощью вентилятора попеременно то тушит печь, то опять её активирует.

Временами печь и дымопровод следует очищать от золы и сажи.

Конструкция печи, её особенности и принцип деяния

До того как приступать к самостоятельному изготовлению печи, нужно кропотливо изучить все свойства устройства.

Если подразумевается сделать агрегат для подогрева огромного помещения, то печь должна владеть высочайшей производительностью тепла. К примеру, для дома либо помещения площадью 150 м? следует выбирать печь, рассчитанную на подогрев до 200 м?. Этот «запас» мощи нужен для полной убежденности в том, что каждый уголок дома будет в тепле.

Необходимо учесть и то, что не каждое помещение примыкает к источнику тепла, потому для его подогрева будет нужно больше времени и мощи отопительного устройства.

Если рассчитано обогреть помещение площадью 30–50 м?, то печь можно сделать без обозначенного «запаса». В таком маленьком помещении утечка тепла будет малой, потому агрегата с маленький мощью достаточно. Автоматическая заправка горючего дозволит существенно сделать проще её сервис. При изготовлении таковой печи на её корпусе можно предугадать варочные панели для изготовления пищи. Если печь будет не только лишь источником тепла, да и предметом интерьера, то в её корпусе можно сделать окна из огнеупорного стекла.

Особенности конструкции печей долгого горения

Отопительные приборы долгого горения имеют конструктивные особенности, отличающие их от других печей:

- топочная камера имеет объём для загрузки огромного количества горючего материала;

- корпус печей долгого горения оборудуется большой дверцей;

- топочный отсек в корпусе печи разделён на две камеры; одна камера создана для тления горючего материала, 2-ая — для сжигания газа;

- конструкция таковой печи предугадывает наличие специального отбойника, который препятствует попаданию пламени в дымопровод;

- этот элемент каркаса печи делается из железной пластинки, которую приваривают в высшей части топочного отсека.

Различия обыкновенной и пиролизной печи

Чтоб осознать принцип деяния печи долгого горения, необходимо сопоставить его с работой обыкновенной печи.

Работа обыкновенной печи заключается в нагреве её поверхности и отдаче тепла в помещение. Розжиг топочного материала осуществляется снизу, отчего пламя распространяется по сторонам, направляясь ввысь. Это происходит из-за доступа огромного количества воздуха в топочную камеру. Горючее в таковой печи сгорает стремительно, из-за чего температура воздуха в помещении нестабильна — она, то опускается, то подымается.

Механизм работы печи долгого горения другой. Дрова поджигаются сверху, а огнь распространяется вниз, при всем этом подача воздуха осуществляется лишь на место горения. В итоге материал тлеет, умеренно выделяя тепло в протяжении долгого времени. Кроме топочного материала выделяется пиролизный газ, который тоже служит в качестве горючего, дополнительно создавая тепло.

В обыкновенной печи горючее сгорает стремительно, в пиролизной — медлительно тлеет

Для производства печей можно использовать фактически любые средства находящиеся под рукой. В нашей последующей статье вы узнаете, как можно сделать буржуйку долгого горения из бочки: .

Модернизация самодельной печи

Юзеру доступны несколько доработок:

- В теплообменнике можно установить змеевик для нагрева водопроводной воды (контур ГВС). Делается он из медной трубки поперечником 8–12 мм и длиной около 10 м. Трубку обкручивают вокруг жаровых труб и выводят оба конца наружу через отверстия в задней стене.

- На случай долгого отсутствия владельцев в теплообменнике можно установить ТЭН. Предназначение этого устройства состоит не в настоящем отоплении дома, а в том, чтоб не дать системе замёрзнуть. Потому ТЭН может иметь еще наименьшую, чем сама печь, мощность: 3–5 кВт. Никаких доп средств автоматики устанавливать не надо, достаточно выбрать ТЭН со интегрированным терморегулятором (сейчас такие просто можно отыскать в продаже) и настроить его на температуру, допустим, в 20 градусов.

Также в теплообменник можно врезать гильзу для установки обыденного указателя температуры — это на случай отключения электричества, без которого электрический термодатчик, ну и отображающий температуру экран, окажутся неработоспособными.

Как усовершенствовать печь

Модернизация касается удобства работы. Стальная печь весит много (150 – 160 кг), а для чистки от золы ее необходимо крутить. Улучшение заключается в установке дверок, через которые можно выбрать остатки горения.

Модернизация печи «бубафоня»

Особенность агрегата в отсутствии зазоров и плотности, потому при монтаже дверок необходимо делать изоляцию. Сначала приваривают стальные бортики в просвете, потом используют жаростойкие уплотнители.

Крестообразные кусочки швеллера под основанием поршня меняют металлическими пластинами, чтоб сделать лучше воздушную подачу. Так поток не будет закручиваться, а ритмично распределится в камере топки.

Модернизация кирпичной печи

Изготавливают печь треугольной формы, чтоб установить ее в углу комнаты. На кладку уйдет меньше кирпича, что сбережет средства обладателя.

Вторым вариантом станет установка разделительной затворки для переключения режима летнего и зимнего использования.

Как сделать печь, работающую на опилках

Такая конструкция дозволит сберечь на дровах, а не только лишь на приобретении дорогостоящего оборудования. Чтоб собрать такую печь, сможете за ранее отыскать в вебе видео и советы по её сборке и авторские чертежи этого агрегата, который можно взять за базу.

Его можно собрать из всех подручных материалов и использовать для отопления как жилых дачных домов, так и нежилых подсобных помещений.

Перед тем как растопить цилиндр в таковой печи, его вытаскивают и вставляют в него сердечник. Потом в приобретенное место укладывают опилки, позже сердечник вытаскивают, а цилиндр ставят назад.

Место, образованное заместо сердечника, будет служить проводником для воздуха при сжигании горючего. Розжиг происходит их нижнего ящика. Также заместо опилок можно использовать в таковой конструкции особые пеллеты.

Источник: vsamodelino.ru

Возможно интересно:

Смотрите также: